●社長 代表取締役社長CEO

社長歴40年ほどのベテラン社長

体の7割はコーヒーで占めている気がする

●武原さん

アカウントエグゼクティブ

長野イーブックスを担当。

誰とでもすぐに仲良くなれちゃう人

結構な登山家

●宮崎くん

ディレクター/エディター

無類の電車好き! 多趣味!

昼休みに、よく「なんでも鑑定団」をみて笑ってる

●永瀬さん デザイナー

ゆるい可愛いモノから、リアルな描写までなんでも描ける

睡眠時間を削るくらいポッドキャストにはまってる

「絶対刺激になるから、若手を連れていきたい!」という武原さんの意向で、若手3人(宮崎くん、永瀬さん、池田)と社長、武原さん、提携会社の(株)トライシクル(https://trycycle.jp/)の社員さんの6人で、昨年11月8~9日に石川県金沢市で行われたJapan ebooksの情報交換会(JAM)に参加してきました!

Japan ebooksとは

Japan ebooksは、各都道府県につき1社が加盟でき、地域の情報戦略を共に開拓していく印刷会社を主としたネットワークです。(Japan ebooksとは | Japan ebooks)

\どんなことをしているの?/

自治体や学校、病院などの公的機関が発信している発刊物の電子書籍化をすすめています。私たちの暮らしに密接に関係している大切な情報を、より多くの方に、もっと身近なものにするためです。電子書籍化してだれでも無料で見られるようにと、Japan ebooksに加盟している29のメンバーがそれぞれポータルサイトを運営しています。現在では870を超える自治体で採用され、11万冊以上の発刊物が電子化されています。

弊社はJapan ebooksに加盟し、長野イーブックスを運営しています。(https://www.nagano-ebooks.jp/)

JAMとは

JAM(Japan ebooks Acceleration Meeting)は各都道府県のイーブックスのメンバーが年に一度集まる情報交換会です。

電子書籍化だけでなく、デジタル技術を活用した新しい情報発信の形や、課題の解決方法について、それぞれのアイデアや成果を共有しています。加盟会社が持ち回りで主宰していて、今回は、石川イーブックスでした。(ちなみに、来年の開催地は高知です)2日間にわたって開催され、基調講演、事例発表、ディスカッション、親睦会などが行われました。

基調講演では、2024年元日に起きた能登半島地震の復興がテーマでした。

石川県では、「メタバース」と「デジタルアーカイブ」を活用した災害復興のプロジェクトが行われているそうです。倒壊してしまった建物をメタバース空間で再現し、デジタルアーカイブで昔の写真を見ることができるようにしたことで、人々が復興活動や未来へ向かうきっかけにしようというものでした。

「デジタルアーカイブ」のメリットは、資料を劣化させず、失わずに保管できることだと思っていましたが、それだけでなく、「過去の存在が未来を描くために必要なものになる」ということを改めて感じました。

Japan ebooksでは「紙媒体の活用」という視点から、自治体などの発刊物を電子書籍化して保管する「デジタルアーカイブ」を推奨しています。新しいことを生み出すことも、過去のものを取り出してまた作っていくことも、どちらも未来に向けてのこと。次に進むために「デジタルアーカイブ」が担う役割は、とても大きいと実感しました。

各都道府県1社で構成されているJapan ebooksは、あらゆるアイデアや技術を共有できるのも強みです。他県のイーブックスメンバーの成果内容や、プロジェクトの仕組み、業務上のコツなど……本当になんでもシェアします!(全国に同僚社員がいる感覚(笑))

JAMでは、そうした事例発表やディスカッションの場が設けられています。

今回のJAMは、弊社も事例発表やトークセッションをする機会がありました。

【事例発表】

弊社が挑戦していることをテーマにこれまでの成果を報告させていただきました。

事例発表をしている武原さんと社長

事例発表をしている武原さんと社長

【トークセッション】

長野(弊社)、兵庫、岐阜イーブックスの代表が登壇し、テーマ「加盟から現在に至るまでの苦労や社内変化」について語っていただきました。

イーブックスの立ち上げの苦労や悩みはどこにでもあり、似ているようでもそれぞれの加盟経緯や、社内変化に差があるのだなあと感じました。

【グループディスカッション】

2日間のなかで、この時間が1番刺激的でした。

職種別に分かれて7~8人で行ったグループディスカッションは、それぞれの立場からの意見を聞けることができた貴重な時間でした。それぞれの悩み、ノウハウを共有できるのはJAMの強みだと思います。

私は、デザイナー、コーダー、ライター、編集者、ディレクターの皆さんとお話しすることができました。

\こんな質問と回答が出ました!/

Q 営業担当者に制作側の仕事を、きちんと理解してもらえていない……。

それによって、すごくタイトなスケジュールになることや、「この段階でそれ言う?!」ということがしばしば起きる。他の案件も行っているから、手が回らない!

A <編集者さん>

営業担当者だけの会議に出席してプレゼンをしにいくのはいいかもしれない。

基本的な知識や、このくらいの内容ならこの期間で作業可能なことなどを知ってもらう。制作側が出向くことで、コミュニケーションもとりやすくなってくると思うなあ。

<ディレクターさん>

僕は営業担当者に早めに進捗報告をするように心がけています。

Q チーフデザイナーとして、デザイナーの制作物は自分の目を通さないといけない。自分の仕事も詰まっているし、やることが多すぎてパンク状態。みんなはどうやって仕事を回してる?

A <編集者/ライターさん>

外注に頼る!! 内製化といわれているけど、ずっとひっ迫した状態では品質が担保されないからね~。

<デザイナーさん>

弊社では、仕事の振り方を可視化しています。アナログではあるけれど、ホワイトボードに名前を書いて、その下に今やっていることを書き込んでいます。一人ひとりが行っている仕事を全員が認識することが大切なのかなと思っています。それと、チーフデザイナーが仕事を振り分けて、一人ひとりのデスクに必要な書類を重ねていくので、朝来るとパンケーキみたいな状態になっていることも(笑)。

Q デザイナーさんにラフを作ってもらうとき、何を伝えて、どこまで準備すれば助かる?

A <Webデザイナー/コーダーさん>

まず知りたいのは、ターゲット、目的、用途、お客様がどういう変化を求めているのかかな。あとは参考になる雰囲気も教えてもらえると嬉しいなあ。

Q 制作者から上がってきたモノと自分のイメージがずれていたときに、どうやって伝えればいいかわからない。

A <デザイナーさん>

場数を踏むことだと思う! 場数を踏めば、根拠が見えて言語化できるようになるよ。

<編集者/ライターさん>

デザインの良し悪しではなくて、事実だけを伝えるようにしているよ。「パッと見たときに入ってきた情報がここになっているけど、特に伝えたい、目立たせたい情報はここなんです。」って。そこからどうするかはデザイナーさんに任せているよ。

<WEBデザイナー/コーダーさん>

上がってきたデザインを一旦持ち帰って、「私も何案か考えてみたんですけど……こんなイメージもどうですか?」って質問返しをするような言い方をしてくれれば嬉しいかな~。共有できるようになるし、溝が埋まっていくと思うんだよね!

Q どんな上司がいい?

A ・感情が凪な人

・話を聞いてくれるだけではなくて、どうしたらいいか一緒に考えてくれる人

・フラットに物事を見ることができる人

・相談しやすい雰囲気の人

・いじれる人

・議論ができる人

このほかにも、「AIをどこまで活用している?」「こういうときはこのアプリがおすすめだよ。」などなど……帰社したらすぐに実践できるようなことばかりで、とても有益な時間でした。

また、イーブックスメンバーのほとんどが印刷会社であることから、環境に配慮した紙で作られた資料ファイルや推しの紙質なども教えていただいたりして、デジタル以外の紙媒体という側面で力を入れていることのお話も聞くことができました!

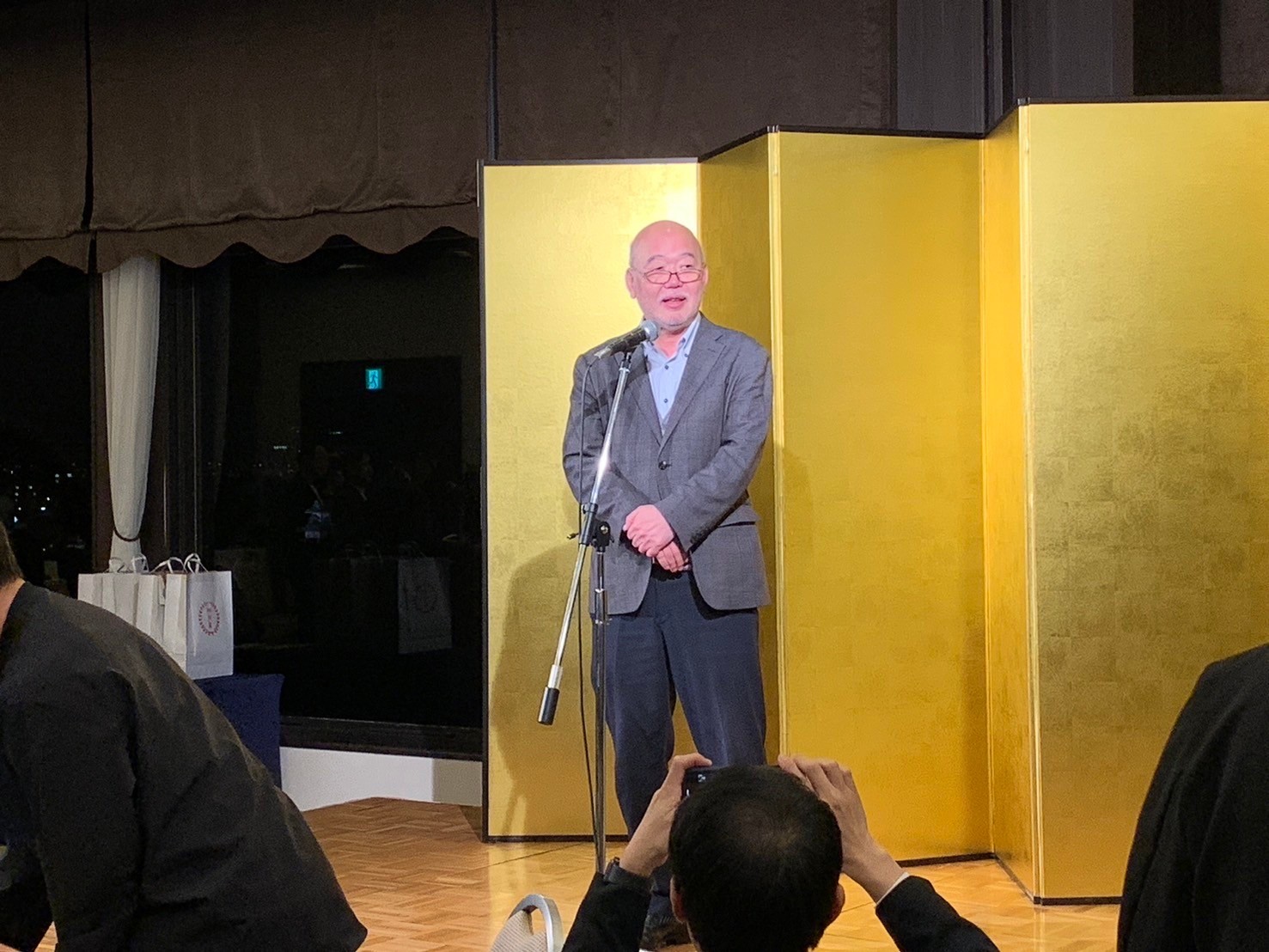

贅沢な香箱ガニ

贅沢な香箱ガニ  爆弾発言をする社長

爆弾発言をする社長

\今回、池田がスキルアップしたこと!/

この2日間の感想は「行って良かった」です。同業者が集まって、悩んでいることを聞いて、話し合えることや、他社が何をしていて、何に挑戦し苦労しているのかなどを知れることはなかなかありません。「あ~こう感じているのは自分や自分の会社だけではないんだなあ」と気づけたのもJAMに参加したからです。

帰りの車の中で、社長、宮崎くん、永瀬さんと話をしていて、他のテーブルでも「同じデザイナー同士で悩みを共有できてうれしかった!」「他社のデザイナーさんの、ディレクターとの関係性や思っていることを聞けて、本当に勉強になりました」といった感想を聞けました。

武原さんも「ね! 行くといいことあるでしょ〜! この経験を活かして欲しいし、感じたことは先輩後輩関係なく、会社の人たちに伝えてあげてね」とおっしゃっていました。

スーパード新人の私でも、すごく刺激を受けて帰ってきたので、まだ参加したことのない社員のみなさんには、是非参加して欲しいと思いました。